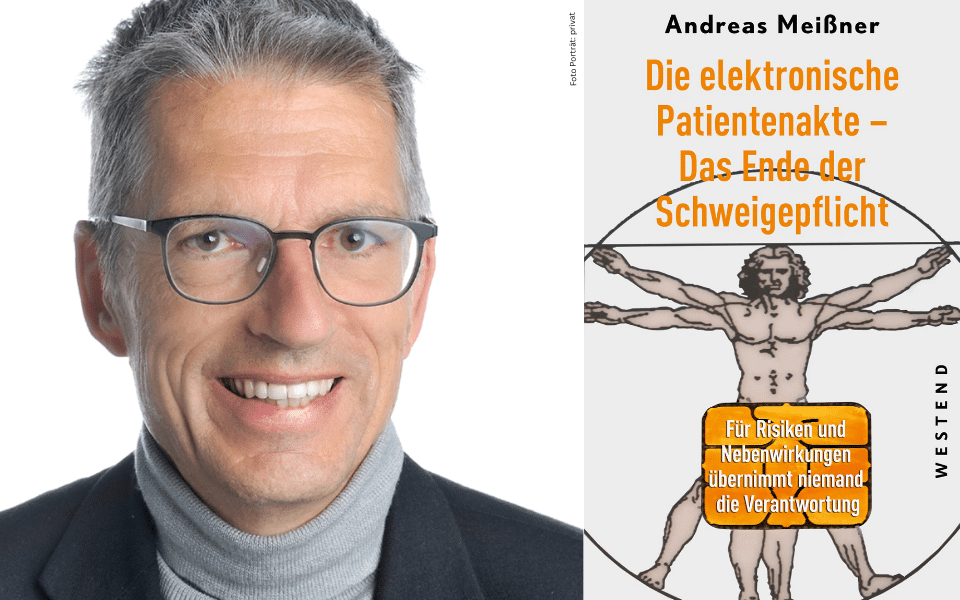

Der Psychiater und Autor Dr. Andreas Meißner warnt in seinem Buch vor einem Bruch der Schweigepflicht durch die elektronische Patientenakte (ePA). Sein Wissen hat er als Mitglied der ePA-Taskforce bei MEDI eingebracht. Im Gespräch erläutert Meißner, warum er die aktuelle ePA für problematisch hält und wie Digitalisierung der Versorgung dienen kann.

Die elektronische Patientenakte (ePA) gilt in der gesundheitspolitischen Debatte als Herzstück der digitalen Transformation. Ab Oktober 2025 oder spätestens ab Januar 2026 sollen alle Vertragsärztinnen und Vertragsärzte verpflichtet sein, sie zu nutzen. Parallel haben bereits alle gesetzlich Versicherten automatisch eine ePA erhalten – es sei denn, sie haben aktiv widersprochen. Dr. Andreas Meißner, niedergelassener Psychiater und Psychotherapeut in München, sieht diese Entwicklung aus mehreren Gründen kritisch. Seine größte Sorge gilt aber der ärztlichen Schweigepflicht: „Der Kern ärztlicher Schweigepflicht ist, dass das Gesprochene im Raum bleibt, wo es gesagt wird. Dasselbe gilt für die Dokumentation – es sei denn, der Patient wünscht, dass seine Daten woanders hingeschickt werden. Mit der ePA haben die Patientinnen und Patienten kaum einen Überblick mehr darüber, was mit ihren Daten passiert.“

Ungefragte Befüllung der ePA durch die Kassen

Besonders kritisch sieht Meißner die automatische Befüllung der Akte durch Krankenkassen, wie sie seit Februar 2025 betrieben wird. Seither können Kassen ihre Abrechnungsdaten – teilweise zehn Jahre zurück – ohne gesonderte Einwilligung der Versicherten in die ePA einstellen. „Dabei handelt es sich oft um ungenaue, überholte oder zweckorientiert codierte Diagnosen“, mahnt der Psychiater. Gerade in seinem Fachgebiet könne es gravierende Folgen haben, wenn sensible Informationen in einem neuen Behandlungskontext ungefiltert sichtbar werden. Die Krankenkassen hätten ihre Versicherten nicht über diese Befüllung und ihre Widerspruchsmöglichkeiten informiert, „überhaupt ist der Informations-stand über die ePA nicht gut“, kritisiert Meißner. Er plädiert dafür, dass die Versicherten selbst bestimmen können, welche Daten gespeichert werden und wer Zugriff erhält.

Missverhältnis zwischen Datenschutz und Versorgungsnutzen

Die Politik verweist in diesem Zusammenhang auf das geplante Konzept der sogenannten feingranularen Zugriffsrechte. Ärztinnen und Ärzte sollen künftig nur die Daten einsehen können, die für sie relevant und explizit freigegeben sind. Doch Meißner warnt: „Derzeit kann ein Orthopäde problemlos psychiatrische Befunde einsehen. Und wenn Apotheken standardmäßig drei Tage Zugriff auf die gesamte Akte erhalten, können theoretisch alle Mitarbeitenden sämtliche Befunde lesen.“ Für ihn ist das ein eklatantes Missverhältnis zwischen Datenschutz und Versorgungsnutzen. „Wenn jemand will, dass die Apotheke alles lesen kann, wird sich das regeln lassen – aber das automatisch so einzustellen, halte ich für äußerst fragwürdig.“ Dabei kann Meißner dem Grundgedanken der ePA durchaus einiges abgewinnen. Ursprünglich sollte sie vor allem die Versorgungsqualität und Patientensicherheit erhöhen – etwa durch das Speichern vollständiger Medikationspläne oder von Notfalldaten und durch die Schaffung sicherer digitaler Kommunikationswege zwischen den beteiligten Heilberufen. Elektronische Rezepte oder Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen hält er ebenfalls für praxisnah und nützlich. „Aber warum muss das alles verpflichtend sein? Wer die ePA sinnvoll nutzen will, sollte sie freiwillig führen dürfen – in Absprache mit dem behandelnden Arzt.“

Datensammlung für Gesundheitsökonomie und KI-Training

Kritisch betrachtet Meißner auch die geplante Nutzung der Versichertendaten für die Forschung, die in letzter Zeit immer stärker in den Fokus rückt. Man habe sich vom Ziel der besseren Kommunikation weg und hin zu einer Nutzung der Daten für die Gesundheitsökonomie, für KI-Training und für europäische Standortvorteile orientiert, „das ist eine ungute Entwicklung“. Zudem seien die erhobenen Daten für qualitativ hochwertige Forschung zu ungenau Neben inhaltlichen Bedenken kritisiert Meißner auch die ökonomische Dimension der ePA: „Digitalisierung wird oft mit Kostenersparnis begründet. Doch die Realität sind hohe Ausgaben für neue Hardware, Software-Updates und Lizenzverlängerungen. Bis Ende 2025 müssen viele Komponenten des Systems ausgetauscht werden – das bedeutet abermals erhebliche Kosten für Praxen.“

Zusammenarbeit mit MEDI-Taskforce

Meißner engagiert sich daher im ePA-kritischen Bündnis für Datenschutz und Schweigepflicht (BfDS). Vor einem Jahr stieß er darüber hinaus auch zum Thema ePA-Taskforce von MEDI. „Die Zusammenarbeit war sehr konstruktiv. MEDI hat eine differenzierte, kritische Position entwickelt und praxistaugliche Materialien wie Aushänge und Flyer erstellt. Das war eine wohltuende Gegenstimme, während andere Verbände sich eher unkritisch positioniert haben.“ Meißners Fazit: Anstelle einer stufenweisen Einführung, mit der man Vertrauen hätte schaffen können, erlebe man nun eine „politikgeführte Akte“, die vorrangig ökonomischen Interessen und Standortvorteilen diene. „Die ePA ist im Prinzip eine gute Idee. Aber so, wie sie jetzt umgesetzt wird, ist sie die Antwort auf eine Frage, die eigentlich niemand gestellt hat.“

Antje Thiel